|

16 de fevereiro de 2018

Thoughts about Technology Then and Now by larrycuban

13 de fevereiro de 2018

Have Definitions of “Success” and “Failure” in U.S. Public Schools Changed? by larrycuban

The answer is yes.

I begin with a history of how policy elites politically defined “success” in school reform between the late 19th century and mid-20th century. In those years, classrooms, schools, and districts that practiced “efficiency” in expanding access of students to public schooling, following scientifically designed procedures in creating appropriate curriculum for each level in age-graded schools, and using public funds parsimoniously and wisely were “successes” (see here and here)

Using scientific findings, ”educational engineers” (historians call them “administrative Progressives) in the early 20th century sought the best ways for students to learn, teachers to teach, administrators to manage, and school boards to govern. Policymakers asked: how much does it cost to teach Latin? Can teachers get fifth grade students to learn more by lesson worksheets done in class or homework? How can money be saved in heating the building during the winter? How can school boards divest party politics from making educational decisions? Researchers of the day answered such questions (see here and here)

These policymakers also wanted “social efficiency,” that is, graduates of age-graded schools were to be prepared to enter the workplace and act as responsible adults—public schools were to serve both the economy and society.

Challenges to this political consensus occurred at the time from those academics and practitioners who saw the goals of schooling in “learning through doing” and developing the “whole child.” Reformers of this stripe (historians called them “pedagogical Progressives) sought to create classrooms and schools that gave students more choices, positioned teachers as guides rather than directors, created curricula that crossed disciplinary boundaries, and integrated family, community, and the larger world into classroom experiences. To these reformers, “success” and “failure” went far beyond “efficient” classrooms and schools. The definition of "successful" schooling that they constructed sought student well-being and intellectual, social, emotional, and physical growth. But their challenges to the dominant view lost in these years although their definitions, beliefs and practices have persisted in subsequent decades.

By the late-1960s, however, the half-century prevailing consensus over “efficiency” as the dominant way to determine “success” and “failure” had fallen apart.

In that decade, expanded federal legislation to improve public schooling for poor children and youth led to direct infusion of funds into states and districts to improve schools serving poor children and youth. Another generation of policy elites pursued made a 180-degree switch in defining “success” from one of “efficiency” to one of “effectiveness.” These reformers wanted student outcomes (e.g., raising student test scores, increasing high school graduation rates and lowering number of dropouts) to define “success.” From inputs to outputs, as economists would say, sum up the flip-flop history of defining “success” and “failure” in the 20th century.

Increased emphasis on students’ academic outcomes and public rankings of schools and districts spread through the 1970s until today when new technologies permit policymakers to use large caches of information to reach swift judgments of “success” and “failure.” Now parents with laptops and smart phones can directly access their children’s academic performance on a weekly basis and school’s performance on state tests.

The tsunami of public data on student outcomes and habitual policy debates over “failing” U.S. schools introduces the bell-shaped curve of distribution of “winners” and “losers” in the American lexicon of reforming schools. The bell-shaped curve illustrates how most students and teachers in age-graded schools and districts are in the middle not at either tail—“success” or “failure”-- of a distribution.

In the U.S., a highly competitive, individualistic culture wins and losses are counted religiously with check-marks placed either in the “win” or “loss” columns. For example, in business transactions (e.g., rise and fall in stock prices, creating unicorn companies worth billions and start-ups that disappear, restaurants opening their doors and later shutting down) define "success" and "failure." Similarly, in college and professional sports (e.g., which pitcher has best earned run average, and National Football League team standings)

But reality of everyday life is a tad more complex; not everything is a win or loss--there is an in-between: the middle range, the typical, the average.

The concept of being in the middle—“average”--has in the U.S. segued into “mediocrity,” a linguistic euphemism for inferior quality applied to student, teacher, and school performance. “Average” and “mediocre” have become common adjectives added to current political vocabulary in describing classrooms, schools, and districts neither “successful” nor “failed.”

Yes, changes have occurred in defining what “success’ and “failure” mean in past and present reformers’ vocabulary. Moreover, the concept of “mediocre” also has been added recently where none existed in the 20th century to describe “average.” Those changes mean that such concepts bend with time and are context-bound; they are not absolute.

larrycuban | February 13, 2018

4 de fevereiro de 2018

What Roles School Practitioners Have to Perform Daily by larrycuban

I just read a report that argued for superintendents to exert their political skills to build coalitions of support in order to achieve the goals they have set for their years as school chief. I wondered to myself after reading the report how much the authors grasped the core activities that teachers, principals, and superintendents, working in their classrooms, offices, and suites do every day, in their own ways. Teachers, principals, and superintendents have to--yes, "have to"--perform three different roles in their different venues: instructional, managerial, and political.

For superintendents who have been teachers and principals, and four out of five have, These roles and actions are baked into the DNA of teaching, principaling, and, yes, superintending. So those former teachers and principals who become district office staff before getting picked to be a school chief already have acted politically in their earlier roles. They may not have called what they did "political," but they know how to build coalitions and forge relationships to get things done. It is in their bones.

Here are the roles that teachers, principals, and superintendents must perform to initially survive and then thrive.

Instructional role. For teachers, that is obvious. For principals and superintendents, the pressure on these administrators to assume responsibility for instructionally guiding teachers has grown dramatically in the past three decades.

Since the 1980s, mainstream thinking about principals has shifted markedly from managing school-site decisions to re-asserting the importance of being instructional leaders. Now, principals and superintendents are expected to help teachers in meeting state academic standards, aligning curriculum, textbooks, and tests to those state standards, evaluating teachers, and producing higher student test scores.

Managerial role. Principals and superintendents have always been hired to administer schools. Superintendents expect their principals to set priorities consistent with district goals, use data for decision making, plan and schedule work of the school, oversee the budget, hire staff, and many other managerial tasks—including punctual submission of reports to the central office. School boards also expect their superintendents to discharge the managerial role. Currently, efforts by reformers to call superintendents and principals CEOs elevates the managerial role. And teachers, well, controlling a crowd of students to pay attention to a lesson, complete classroom tasks, and parcel out help to individual students requires sharply acute administrative skills.

Political role. A century ago, progressive reformers divorced partisan politics from schooling. The norm of political neutrality held that superintendents, principals, and teachers hide their political party preferences.

So most principals, superintendents, and teachers have avoided partisan politics in the workplace but they do act politically within the school community and classrooms. For example, to advance their school agenda, principals and superintendents negotiate with parents, individual teachers, student groups, central office administrators, and even city officials. They figure out ways to build political coalitions for their schools at budget time or to put a positive spin on bad news during crises. Such politics aim to improve a school’s image, implement an innovation, or secure new resources. Most principals and superintendents see this as going about their daily business, not politics. But it is acting politically.

And, yes, teachers also act politically when they figure out which students in their classes are the leaders, which students need to be cajoled into compliance or helpfulness, which students can help advance the teacher’s goals. Astute teachers build a coalition of support among their students for reaching the goals the teacher has set for the class. Experienced teachers often carry out that political analysis the first few weeks of the school year. Teachers are also political in dealing with their principal and district office in helping or hindering their school site leader achieve school goals.

Dilemmas inevitably arise when educators come to see that they are stronger at some roles than others, prefer some roles over the other but realize that often times they have to perform roles that they are less strong at and hardly prefer doing. This is the persistent dilemma of multiple core roles.

So the report surprised me for its lack of basic understanding of the three roles baked into the DNA of being practitioners in classrooms, school offices, and district suites. Anyone becoming a superintendent knows from prior experience as a teacher and principal--although he or she may not use the word "political"--the importance of forging coalitions inside and outside the school to gain support to achieve desired goals.

larrycuban | February 4, 2018

|

Contra a educação

OPINIÃO

Bryan Caplan defende em livro o corte de verbas para a educação

4.fev.2018 , Folha de S.Paulo

Precisamos cortar as verbas para a educação. Essa é uma posição incomum, mas Bryan Caplan é um autor incomum. É isso o que ele defende em seu mais recente livro, "The Case Against Education" (o caso contra a educação).

Caplan, para quem não conhece, é um misto de economista libertário com agente provocador dotado de excelente senso de humor e talento para a estatística. Obras anteriores suas trataram de democracia (ela não funciona porque dá ao povo exatamente o que ele quer) e paternidade (o que de melhor você pode fazer pelo seu filho é encontrar um cônjuge com bons genes para gerá-lo). Agora ele volta suas baterias contra o sistema educacional.

O ponto central de Caplan é que a educação serve mais para fornecer credenciais aos alunos que se formam do que para ensinar-lhes coisas úteis, que resultem em aumento de produtividade. É claro que as escolas até passam algumas habilidades básicas como o domínio da escrita e da matemática elementar, mas quase todo o resto são assuntos arbitrários que os estudantes não têm interesse em aprender e que esquecem logo depois da prova. Quantas pessoas efetivamente usam cálculo e trigonometria em seus empregos?

O sistema só sobrevive porque empregadores utilizam o diploma como uma espécie de teste de QI acrescido de provas de conformismo e capacidade de trabalhar em grupo (gente muito preguiçosa ou encrenqueira não resiste a quatro anos numa faculdade). É um bom negócio para as escolas, para quem se forma (que consegue melhores salários), para quem contrata (que terceiriza a avaliação), mas não tão bom para a sociedade que banca o sistema.

Caplan se apoia em muita estatística e antecipa muitas das críticas que você, leitor, já deve estar formulando. Ainda não sei bem o que achar do livro, especialmente de suas conclusões, mas é certo que o autor encontrou algo que merece nossa atenção.

Hélio Schwartsman

É bacharel em filosofia, publicou 'Pensando Bem...' (Editora Contexto) em 2016.

2 de fevereiro de 2018

Ensino médio perde alunos e acumula 1,5 milhão fora da escola

Folha de S.

Paulo

Queda de 2,5% nas matrículas nesse nível é explicada por maior aprovação

PAULO SANDAÑA

SÃO PAULO

As matrículas do ensino médio tiveram queda em 2017, no momento em que se esperava um movimento contrário, de inclusão, já que há cerca de 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola. Essa etapa de ensino é considerada um dos principais gargalos da educação básica.

Dados do Censo da Educação Básica de 2017, divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação) nesta quarta-feira (31), mostram que o país tem 48,6 milhões de alunos. Eles estão matriculados em 184,1 mil escolas (83% são públicas), da educação infantil ao ensino médio.

O total de matrículas vem caindo ao longo dos anos. A queda é impulsionada, sobretudo, por dois movimentos: a melhora no fluxo escolar (com taxas mais positivas de aprovação) e uma redução no número de crianças no país. A despeito do quadro geral, ainda são altos os índices de reprovação e abandono nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e no ensino médio.

O país registrou 7.930.384 alunos no ensino médio em 2017. O número representa uma queda de 2,5% com relação às matrículas do ano passado. Do total desses alunos, 84,8% estão em escolas estaduais.

"A matrícula do ensino médio segue a tendência de queda observada nos últimos anos que se deve tanto a uma redução da entrada proveniente do ensino fundamental quanto à melhoria no fluxo no ensino médio", ressaltou o MEC na divulgação dos dados. Entre 2013 e 2017, enquanto as matrículas do 9º ano tiveram queda de 14,2%, a taxa de aprovação do ensino médio subiu 2,8 pontos percentuais.

A estagnação das matrículas no médio indica, também, que o país não tem conseguido incluir os cerca de 1,5 milhão de jovens que abandonaram as salas de aula antes de terminar a educação básica. Esse contingente equivale a 15% do total de jovens de 15 a 17 anos, faixa etária ideal para o nível médio.

Os governos estaduais não têm investido na inclusão desses jovens, explica Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. "Os governos consideram que incluir esses jovens é um problema, porque a inclusão tende a reduzir o desempenho nas avaliações de larga escala. Quando eles entram no sistema, chegam com déficit", diz.

Segundo Cara, a lógica predominante de redução de custos dos governos estaduais, em consonância com a política federal de teto de gastos, ignoram o direito à educação. "Existe uma séride fatores que influenciam [na queda de matrículas do ensino médio"], mas isso não corresponde ainda a uma sociedade que tem excesso de vagas. Tem muita gente fora da escola e não existe uma preocupação".

Estudo recente coordenado pelo economista Ricardo Paes de Barros mostra que, mantido o ritmo de expansão da escolaridade dos últimos 15 anos, o país levaria 200 anos para universalizar o atendimento.

Por outro lado, o ensino médio em tempo integral teve alta. O volume de matrículas nessa modalidade representou 8,4% do total de alunos em 2017. Eram 6,7% no ano anterior. A modalidade é uma das apostas do governo Michel Temer para alavancar a qualidade da etapa, mas há estudos que indicam que o acesso é desigual –as escolas com maior carga horária atendem aos alunos com melhor situação socioeconômica.

Já as matrículas de ensino médio integrado ao ensino profissional, outra aposta do governo para a etapa, ficaram praticamente estagnadas. Se em 2017 elas eram 6,54% do total de alunos, em 2017 esse índice passou a 6,99% –o que significa 554.319 alunos. A educação profissional é uma das linhas de aprofundamento previstas com a reforma do ensino médio realizada pela equipe de Temer.

EDUCAÇÃO INFANTIL

O número de alunos em creche (0 a 3 anos) cresceu, chegando a 3.406.796 alunos. É 5% superior ao ano passado. Na pré-escola (4 e 5 anos), o avanço foi mais tímido, de 1,2% no período, totalizando 5.101.935 alunos.

O Brasil tem a meta, prevista no PNE (Plano Nacional de Educação), de matricular ao menos 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche até 2024. Todas as crianças na idade de pré-escola deveriam estar na escola desde 2016, segundo o PNE e emenda constitucional aprovada em 2009. Em todo o país, o atendimento na creche é de 30,4% e na pré-escola, de 90,5%, segundo o Observatório do PNE, do Movimento Todos Pela Educação.

A qualidade desse atendimento também é deficiente. Um terço dos professores que atuam na educação infantil não tem diploma de ensino superior. No ensino médio esse índice é de 6,5% e no fundamental, de 14,7%.

O país tinha 27.348.080 alunos no ensino fundamental em 2017. São 1,8 milhão de alunos a menos do que em 2013, tendência explicada pela melhoria do fluxo e redução no número de crianças.

As redes municipais concentram a maioria dos alunos do fundamental. Condições de precariedade persistem, segundo o Censo da Educação Básica. Pouco mais de 6% das escolas não possuem sistema de esgoto sanitário, mais da metade não dispõe de laboratório de informática e 46% não têm sala de leitura ou biblioteca.

Instabilidade e medo, lidando com o futuro do trabalho

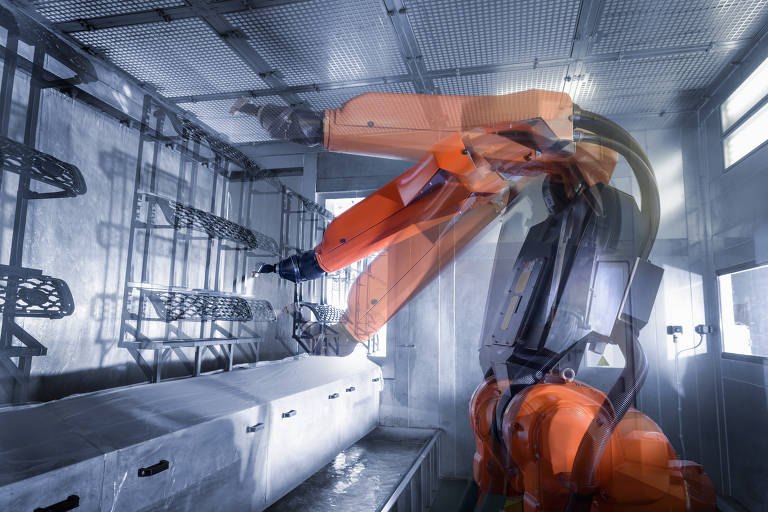

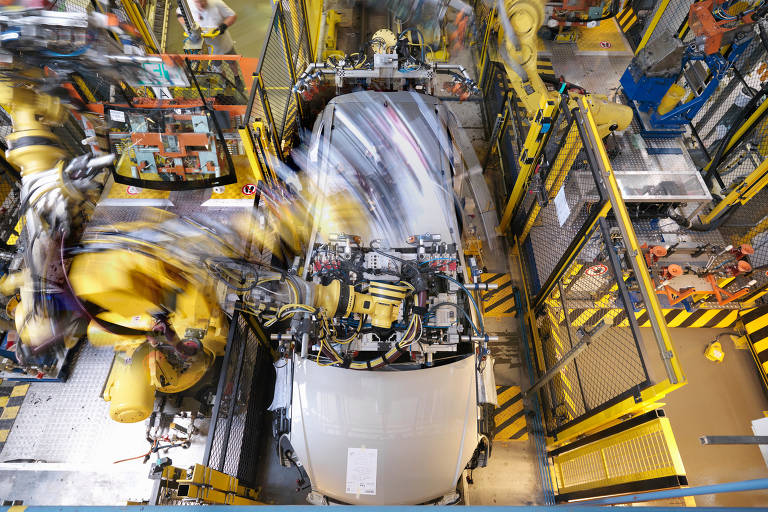

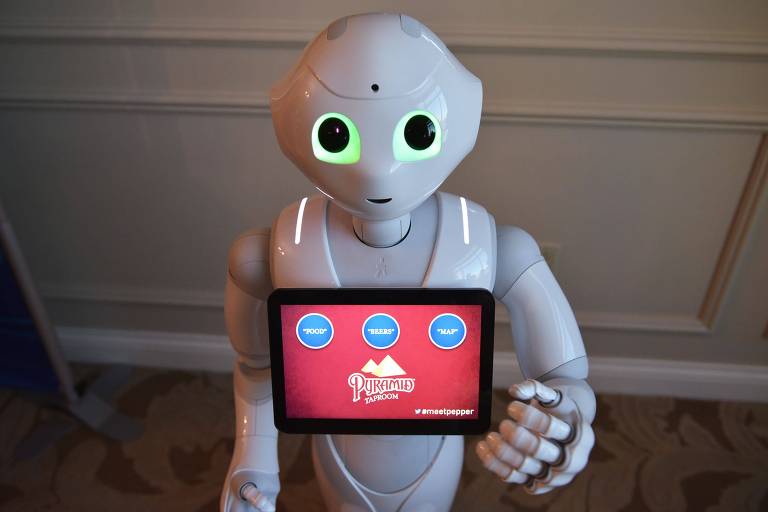

A extinção massiva de postos de trabalho, dada a crescente automação de atividades rotineiras, tem trazido grandes incertezas, semelhantes em dimensão, com o que ocorreu no passado durante a Revolução Industrial. Como sabemos que os luddistas, os quebradores de máquinas do início do século 19, tiveram pouco sucesso em interromper o curso da história, cabe à sociedade pensar em formas de se preparar para o futuro do trabalho.

Não é por acaso que o tema do T20, o encontro de "think tanks" ou centros de pesquisa dos países que integram o G20 que ocorre esta semana em Buenos Aires, é o futuro do trabalho. Na mesmo sentido, o próximo relatório da OIT (Organização Internacional do Trabalho), a ser lançado em novembro, também se debruça sobre o assunto.

O cenário pode ser catastrófico: segundo Carl Frey e Michael Osborne, pesquisadores da Universidade de Oxford, até 2030, cerca de 2 bilhões de empregos serão extintos. Não é necessário mencionar os milhares de postos de condutores de ônibus, táxi ou metrô que perderão seus empregos com o carro autodirigível, a abertura da loja da Amazon sem pessoas operando o caixa ou os funcionários de telemarketing que já vêm sendo substituídos por gravações de artistas de renome, para se ter a dimensão do que pode ocorrer em poucos anos.

Isso obriga os países a repensar sua educação. Sim, novos empregos serão criados, mas demandarão competências distintas das que hoje dispõe boa parte da força de trabalho existente no mundo, o que demanda dois tipos de ação: a preparação das novas gerações que ainda não estão no mercado de trabalho e o retreinamento de trabalhadores que não só aprenderam o seu ofício, mas terão que aprender a lidar com um futuro em que trabalhos podem ser extintos de tantos em tantos anos.

O ecossistema educacional, no caso brasileiro, terá que enfrentar a questão da ainda baixa qualidade da educação básica em competências cognitivas essenciais, como letramento, interpretação de textos e raciocínio matemático elementar, ao mesmo tempo em que torna possível a aquisição de habilidades próprias para os tempos que vivemos, como colaboração, solução criativa de problemas e o protagonismo de sua própria aprendizagem. Para tanto, as próprias instituições educativas terão que se reinventar, pois claramente não serão as universidades e escolas tradicionais que darão conta desse novo contexto e de suas demandas.

O preço a ser pago pela inação e falta de "aggiornamento" institucional será maior instabilidade e sofrimento social. E como sabemos, instabilidade gera medo, um péssimo conselheiro em assuntos de cidadania e um parceiro frequente de populismos de todos os tipos.

Claudia Costin

É professora da FGV e professora-visitante de Harvard. Foi diretora de Educação do Bird, secretária de Educação do Rio e ministra da Administração.